电子画册

电子画册

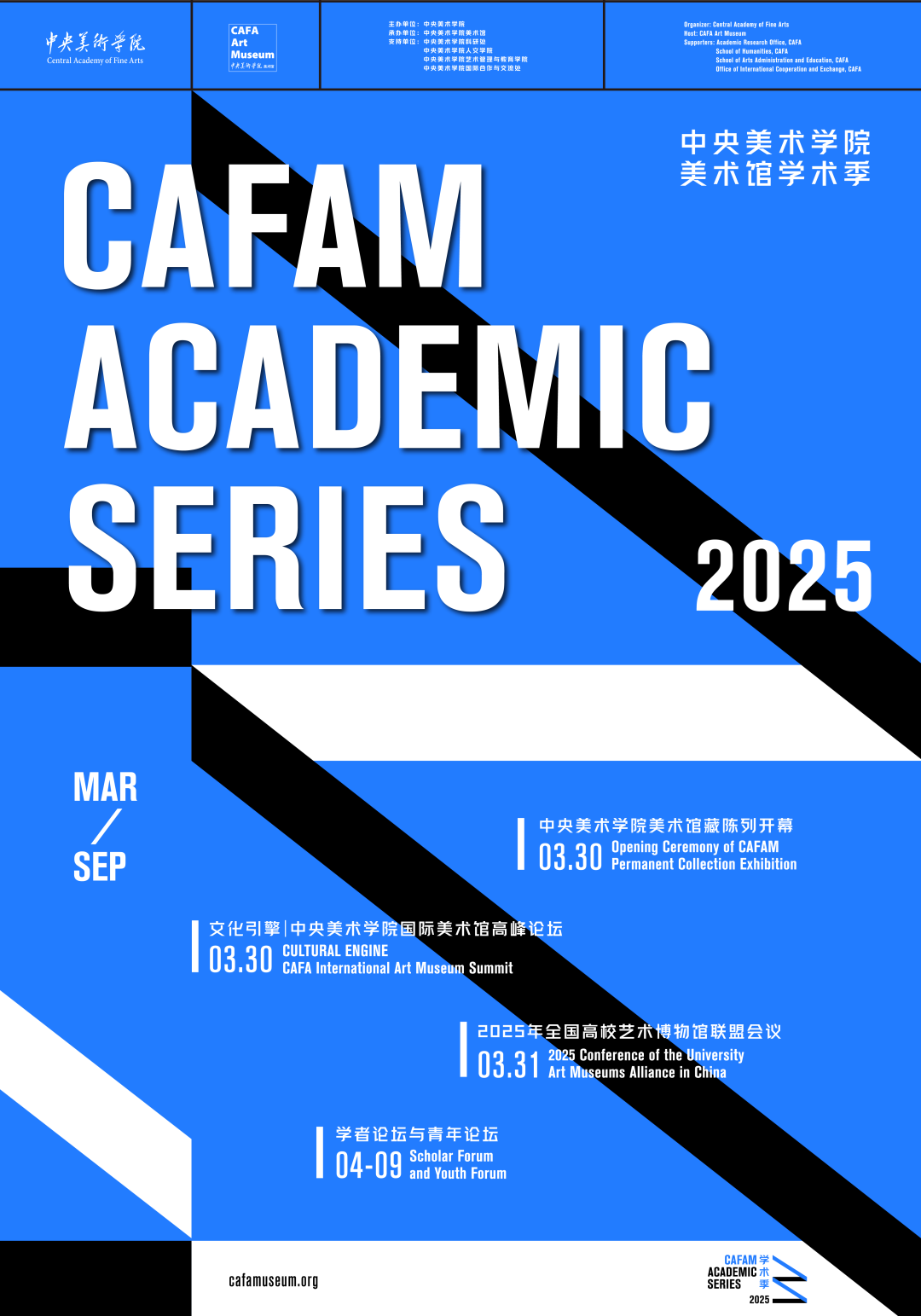

“文化引擎——2025中央美术学院国际美术馆高峰论坛”于2025年3月30日下午在中央美术学院美术馆举办。作为2025CAFAM学术季重要组成部分,本次高峰论坛希望以“文化引擎”为主题,聚焦“多元策展与知识更新”“地区对话与全球协作”“科技赋能与创新策略”三大议题,研讨新时代美术馆的发展机遇和挑战。

此次国际美术馆高峰论坛邀请了6家国际美术馆机构,以及20家国内公私立美术馆的机构负责人参与论坛的研讨。在“多元策展与知识更新”板块中,武汉美术馆馆长陈勇劲带来《源创力 向新力——武汉美术馆的更新密码》主题分享,介绍武汉美术馆结合地域文化特色,开拓国际视野,与城市文旅融合,不断探索创新美术馆策展、美育新形式,多维度为社会发展赋能的实践和经验。

以下为武汉美术馆馆长陈勇劲发言全文:

源创力 向新力

—武汉美术馆的更新密码

尊敬的各位学者、同仁:

大家好!

今天,我将围绕武汉美术馆的转型实践,探讨美术馆的功能重构与文化创新。在数字化与全球化交织的今天,美术馆面临多重挑战:观众需求的碎片化、社会议题的复杂性以及文化认同的多元性。美术馆的使命早已超越传统艺术品保存与展示,转而成为社会议题的对话平台以及知识生产的枢纽,美术馆的艺术创新从而驱动了社会创新。坚定文化自信自强,推动中国的美术馆事业迈向新的台阶,为全球文化艺术的多样性和创新性贡献中国力量,需要总结美术馆切实可行的办馆经验。

武汉美术馆作为武汉重要的文化地标,链接起了汉口历史文化风貌区和琴台中央文化区,多年来,通过“多元策展”与“知识更新”两大核心策略,重构了美术馆的公共价值——从单一展示转向多维互动,从文化保存转向社会赋能,终保持着前瞻视野与创新姿态,扎实履行着文化传承与创新的历史使命。

01

源创力:多元策展,丰富体验

在“九省通衢”的地域文化语境下,武汉美术馆经过十余年的发展逐渐形成了独具特色的策划线索:以城市为依托、以主题为统领、当代为范畴、以国际为广度,关注经典、关注水墨、关注当代、关注本土,在主题设置、话语方式上彰显中国文化自信。四条脉络彼此交织、相互激发,构成了武汉美术馆独树一帜的策展系统。

一、源自传统的文脉策展

传统是美术馆文化实践的根基所在。自2008年武汉美术馆新馆开馆以来,立足于中国传统绘画的文脉,贯彻“创造性转化、创新性发展”指导思想,打造了“大师系列展”,相继推出了吴昌硕、齐白石、傅抱石等20世纪中国画大家的作品展,系统呈现中国近现代美术史上的经典作品。

2011年出于对文化命题及水墨语言的思考,发起了“水墨文章——当代水墨研究系列展”的学术课题,呈现出水墨艺术在当代语境中的丰富形态,至今已成功举办了8届,成为研究、典藏、传播中国当代水墨的重要品牌展览。

二、贴地前行的在地策展

武汉美术馆的策展实践始终根植于本土文化,立足城市精神文脉,依托“艺术美丽一个城市”的办馆宗旨,策划了一系列独具武汉气度的在地性展览,如“武汉武汉——一部艺术链接的城市史”等展览,通过梳理从汉口开埠到当代工业转型的线索,挖掘武汉作为“九省通衢”的独特身份及丰富的文化脉络。并组织策划了“武汉·印象”藏品展,分别到韩国和日本巡展,通过友城、友馆增进对城市人文与艺术的互鉴。同时结合捐赠收藏奖励项目,先后策划了周韶华、张振铎等在全国有重要影响力的武汉籍艺术家个展,构建起地域特色的艺术谱系。

三、关照青年的自主策划

青年艺术家是艺术生态的未来与希望。基于这一战略考量,我馆重点打造自主策划品牌“繁星计划——青年艺术家研究展”,该项目自2011年立项以来,已成功举办8届,鼓励艺术家进行多门类的实验性展示与研讨,展现当代艺术创作的最新成果。我馆通过这一项目已收藏数百件青年艺术家作品。对青年艺术家的支持,不仅推动了艺术未来的发展,也为美术馆注入了新的活力,成功构建了一个融合创作、研究、收藏的生态系统。

四、拥抱未来的多元策展

在数字文明与城市更新交织的当下,双年展具有不可替代的文化属性。2022年,武汉美术馆(琴台馆)正式对外开放,“高山流水觅知音”从一个抽象的古老佳话变成了可见的艺术空间。与这座美术馆一起亮相的则是“艺以通衢”2022武汉双年展,这是一个体现国际视野、中国情怀和武汉特色的国际化双年展,接待观众近60万人次。

2024武汉双年展以“城市流体”为命题,立足长江文明与世界大河文明,一方面以“流体”意会武汉地处长江中游所具有的水文化特征,另一方面强调武汉作为国家中心城市,在文化、科技等方面所呈现出的多样性、创新性和可持续性。展览不仅汇聚了全球前沿的艺术探索,更试图回答了:在高速流动的发展之中,如何以艺术为锚点,重构城市的文化身份,激活青年创造力与公众美育的深层对话。

02

向新力:知识更新,展望未来

数字技术的快速发展与广泛应用,显著推动了社会文化进步和经济转型,也为艺术创作提供了全新的手段和广阔的空间。在此背景下,武汉美术馆积极促进地域文化与世界艺术的同频共振,不断更新知识生产机制,始终保持对新思想、新技术、新可能性的开放态度与探索精神。

一、构建多维合作体系,打造开放艺术社区

跨界合作是当代艺术创新的重要途径。武汉美术馆通过与高校、科研机构携手合作,不断拓展专业边界与社会功能。如展览“言语之外——艺术与疗愈”,是我馆与医疗系统合作的大胆尝试,不仅丰富了美术馆的展览内容,也为观众提供了更加多元的互动体验。未来我馆将持续探索艺术与其他学科的交叉融合,进一步拓展美术馆的城市赋能。

结合城市更新计划,武汉美术馆将美育活动融入街区改造之中。先锋社区美术馆是由武汉美术馆与大智街道精心打造的湖北省第一座社区美术馆,是一个近 200平米的独立美育公共空间,也是新时代美育社区建设的“枢纽站”。这一空间依托美术馆丰富的馆藏资源,实现艺术共享共建,展览常看常新,打破了传统“白盒子”的展览模式,实现艺术的大众普惠。

公共艺术是武汉美术馆重点发展的城市文化战略,努力构建艺术与公众之间的共情场域。2020年本着开放办展的理念,我馆邀请艺术家李郁、刘波对美术馆这座近百年的老建筑进行公共艺术创作,五年来该作品已成为文化讨论的热点,公众拍照多达百万张,仅小红书笔记4万多条。面对公众对“补色”的讨论,美术馆巧妙利用这一时机,将颜色的蜕变、作品的“消逝”转化为对时间的再思考。同时借助“云端补色”的科技手段,形成了公众与艺术的深度互动,进一步拓展了艺术传播的时间和空间维度。

与此同时,武汉美术馆充分利用现代信息技术,加强网络资源共享。通过线上观展、讲座等形式,打破时空局限,实现线上线下良性互动,提升公众参与度与积极性,让艺术融入生活,为美术馆未来发展奠定坚实基础。

二、数字赋能艺术更新,文旅共绘城市画卷

艺术与科技的融合,正在成为人工智能时代激发人类创造力的重要力量,数字艺术日益成为公共文化领域的热点话题。2024武汉双年展积极拓展艺术的定义,正以更加开放创新的姿态,将数字媒体、生态环境结合艺术创作引入展览,例如艺术家邱宇的作品《微·声》,通过算法合成不同频率和音色的声音,组成植物显微信息的“交响乐”。在艺术推广方面,巧妙运用数字技术进行网络传播,建构“人文科技双向会通”的新领域,为观众提供全新的观看视角和思考维度,充分体现了美术馆领域开放与合作共同发展的新格局。

近年来,武汉美术馆深化“用艺术点亮城市印记”公共教育理念,构建新时代全民美育体系,年均触达公众三十万人次。公教项目“用艺术点亮星星的孩子”、“艺术的分贝”汇聚了社会公益力量,以学科帮扶、文创推广等多元方式,帮助特殊人群在美育项目的沁润中提振信心,创新文化育人有效载体,并荣获优秀公共教育项目。武汉美术馆始终推动艺术与文旅的深度融合,坚持以文塑旅、以旅彰文。为创新城市热点,提升城市文化品质,武汉美术馆不断更新公共活动策划。此时正值全国瞩目的武汉樱花季,我们推出“Dream Car”手绘樱花专线活动,邀请市民共同创作艺术巴士,这辆满载艺术元素的樱花巴士,穿梭于各大赏樱景点和美术馆之间,成为游客争相打卡的对象,共享了城市人文之美。

武汉美术馆的实践表明,源创力、向新力是艺术革新、知识生产与社会参与的催化剂,更是美术馆更新的密码。通过在地性与全球化的融合、技术与人文的交织、艺术与公众的对话,美术馆正从“文化容器”转型为“文化引擎”。未来,这一引擎将继续驱动城市文明的流动与再生,成为连接历史与未来、本土与全球、艺术与生活的活力枢纽,让美术馆在服务经济社会发展和满足人民群众高品质生活需求方面,更好地发挥作用。

谢谢各位!